大腸菌の増殖と OD600

UBC/experiments/cell_culture/od600_ecoli

このページの最終更新日: 2025/11/23広告

概要: OD600 とは

OD600 は、一般に 大腸菌 Escherichia coli の細胞数を測定するために使われる値である。

OD は optical density の略で、日本語では「光学密度」という。波長 λ における OD、ODλ は以下の式で定義される (1)。

ODλ = –Log10[Tλ/Iλ]

Tλ は透過光、Iλ は入射光である。OD600 は吸光度と同様に透過光の低下から算出されるが、この低下は主に

このページでは主に大腸菌と OD600 についてまとめる。なお、大腸菌以外のバクテリアの細胞数を計測する際にも OD600 が使われるが、OD600 は散乱を見ている値なので、バクテリアの形状が違うと散乱の程度が異なり、値を比較することができなくなることは留意しておこう。

また、死んだ細胞でも散乱を起こすため、生菌数と異なることも重要である。生菌数を知りたい場合は、プレートにまいて生えてくるコロニーの数を数える必要がある。

大腸菌の増殖と OD600

大腸菌は、生物学実験でよく使われる バクテリア である。通常は、栄養培地 や LB 培地 のような培地を使って増殖させる。細胞密度が高いほど、OD600 の値も高くなる。

なぜ 600 nm の波長を使うのかわからないが、おそらく死菌から出てくる成分で吸収がある波長などを外して、光学密度と細胞数の相関が高い波長を選んでいるものと思われる。

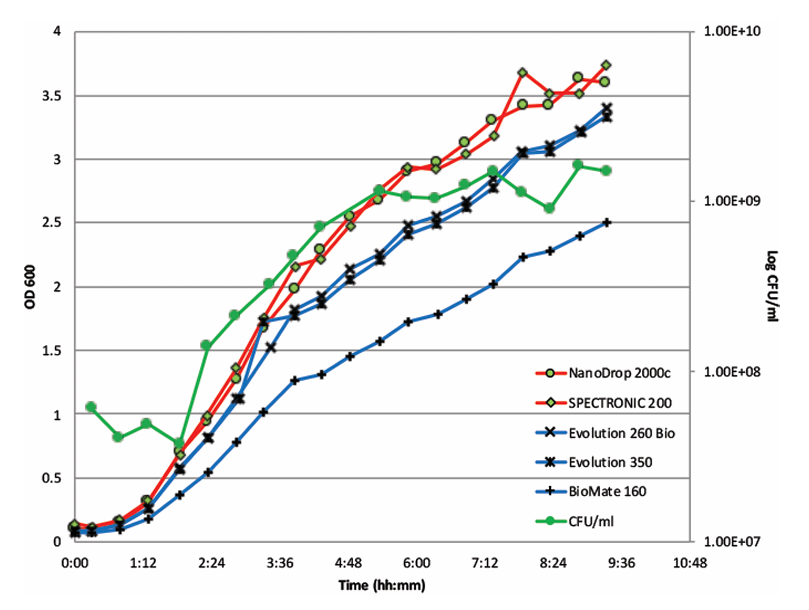

以下の図は、Thermofisher のテクニカルノート (2) から引用した大腸菌の増殖・細胞数と OD600 の関係である。JM109 株を、バッフルフラスコを用いて LB 培地で 37 °C で培養し、30 分ごとに様々な機器で OD600 を測定している。培養液は、光学系の測光範囲内になるように適宜希釈。

生菌数は、培養液を段階希釈して LB 寒天培地にプレーティングし、生えてきたコロニーの数を数えて CFU として計測している。上にも書いたように

ざっくりとであるが、OD600 や生菌数について、この図から以下のようなことが言える。

- OD600 と、生菌数の対数が、ほぼ線形な関係となる。

- 10 時間程度の培養で、OD600 は 3 から 4 程度になる。ただし、生菌数は 6 時間ごろで定常期に入っていそうに見えるが、OD ではそれを検出出来ていないようにも見え、少し気になるデータである。

- OD600 = 1 から 2 ぐらいが、生菌数 108/mL に相当する。したがって、100 万は 106 なので、OD600 = 1 の培養液を 1 mL シャーレにまくと、100 個ぐらいのコロニーが生えてくる計算になる。

OD600 と希釈

使っている機器にもよるが、経験的に OD600 は 3 - 4 ぐらいで頭打ちになる。細胞数がこれ以上多いときには、希釈して OD600 を測定する必要がある。滅菌水で OK。

ざっくりとであるが、三角フラスコで培養すると OD600 はときに 20 を超える。基本的に、希釈して測定すると認識しておくのが良いだろう。

OD600 とタンパク質量

OD600 = 1 の大腸菌培養液 1 mL には、大まかに 300 - 500 µg のタンパク質が含まれている。

大腸菌培養に関するメモ

また、大腸菌をサンプリングして、しばらく置いてから OD600 を測定したい状況もあるだろう。以下は、サンプリング後すぐに測定した OD600 と、その液を 1.5 mL チューブ内、4 °C で一晩置いてから測定した OD600 の比較である。

測定によるばらつきも含まれているが、ほとんどは小数点以下 2 桁の範囲のブレに留まっているようである。4 °C 一晩の保存は問題なさそうだ。ただし、これは希釈していない値なので、saturation している可能性がある。時間があったらデータを取り直す。

| サンプリング直後 | 24時間後 | |

|---|---|---|

| Sample A | 2.70 | 2.94 |

| Sample B | 2.87 | 3.22 |

| Sample C | 2.67 | 2.54 |

| Sample D | 2.31 | 2.33 |

| Sample E | 2.56 | 2.67 |

| Sample F | 3.07 | 3.08 |

References

- Optical density, WANI dictionary. Link: Last access 2024/11/01.

- ThermoScientific テクニカルノート 52236. 紫外可視分光光度計を用いた細菌の光学密度測定における分光器光学系による違い. Pdf: Last access 2024/11/15.

コメント欄

サーバー移転のため、コメント欄は一時閉鎖中です。サイドバーから「管理人への質問」へどうぞ。